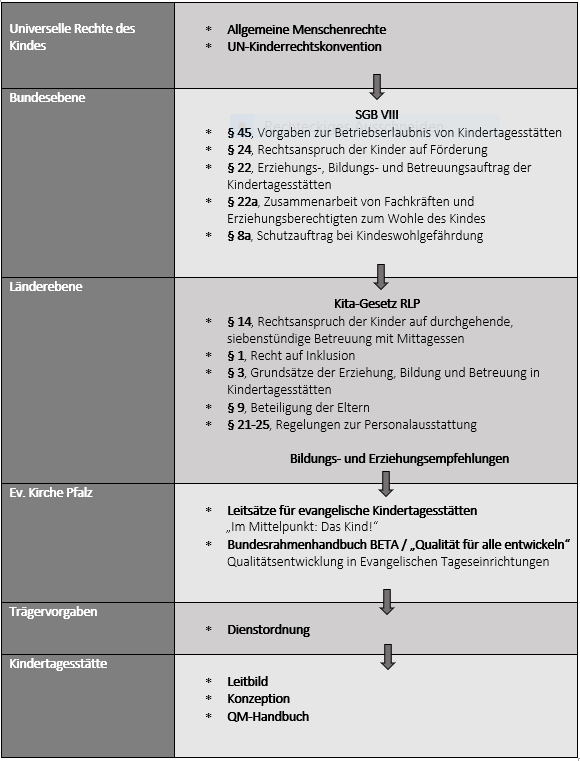

Rahmenbedingungen/Gesetzliche Grundlagen

Die organisatorische und inhaltliche Arbeit in Kindertagesstätten ist durch verschiedene Gesetze, Verordnungen und Vorgaben auf den unterschiedlichen Ebenen verbindlich geregelt. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen allgemeinen Überblick.

(Die gesetzlichen Grundlagen werden hier nur genannt und im Folgenden nicht ausführlich beschrieben.)

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Maßgeblich für soziale Einrichtungen, Träger und Fachkräfte ist das achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Es ergeben sich für Träger und pädagogische Fachkräfte verbindliche Regelungen und Vorgaben, wenn es zum Beispiel um die Konzeption, um Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, der Qualitätsentwicklung oder um Vorgehensweisen in Gefährdungssituationen und der Erarbeitung von einrichtungsinternen Schutzkonzepten geht.

KitaG RLP

Seit dem 1. Juli 2021 ist das neue Kita-Gesetz in Kraft getreten.

Eine wichtige Änderung für Eltern gab es bereits zum 1. Januar 2020: Ab diesem Zeitpunkt galt die Beitragsfreiheit auch für alle Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr und damit auch für Kinder, die Krippen besuchen.

Zum 1. Juli 2021 traten folgende Regelungen in Kraft: Die Umstellung auf das neue Personalisierungssystem, der Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von sieben Stunden, die Toleranzregelung über die unbesetzten Plätze, die Gewährung von Leitungsdeputaten und Deputaten für Praxisanleitung, der neue Kita-Beirat und das Sozialraumbudget.

Mit dem Rechtsanspruch auf eine Betreuung von sieben Stunden am Stück geht außerdem einher, dass vor Ort bedarfsgerechte Angebote für eine Mittagsverpflegung gefunden und bereitgehalten werden. Zugleich gilt: Veränderung braucht Zeit – neue Fachkräfte müssen gefunden, Verbesserungen angeschoben werden.

(nach Dr. Stefanie Hubig, https://kita.rlp.de)

Schutzauftrag § 8a SGB VIII

Die Kindertageseinrichtung ist laut Vereinbarungen mit dem Jugendamt verpflichtet, gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes zu erkennen und das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Bei einer Gefährdungseinschätzung ist eine Insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen und sofern dadurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, Eltern und Kind miteinzubeziehen. Die Fachkräfte müssen bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn diese aufgrund einer Risikoeinschätzung als erforderlich gehalten werden. Falls diese Hilfsangebote von den Eltern abgelehnt oder nicht ausreichend erscheinen um die Gefährdung abzuwenden, muss die Einrichtung das Jugendamt informieren bzw. hinzuziehen.